Publié dans Times of Israël le 22 juillet 2025

Elle s’appelle Amalia. Elle est américaine et vit à New York. Pendant des années, elle a été prisonnière d’un mariage terminé depuis longtemps – du moins aux yeux de la loi civile. Le divorce avait été prononcé, les démarches juridiques closes, la séparation actée. Mais il manquait l’essentiel : le guet, l’acte religieux de divorce sans lequel une femme juive reste liée à son mari, sans pouvoir se remarier ni reconstruire sa vie. Une agouna.

Malgré les tentatives répétées de plusieurs tribunaux rabbiniques américains pour faire pression, son mari restait sourd. Il refusait de lui rendre sa liberté. Un acte de cruauté silencieuse, mais terriblement efficace. Car tant que l’homme n’accepte pas de remettre le guet, la femme est bloquée. Il n’y a pas d’appel, pas d’issue : le pouvoir est entre ses mains.

Une femme libérée de ses chaînes : quand la loi israélienne franchit les frontières pour sauver les « agunot »

Et puis, un tournant.

Une information cruciale tombe : l’époux récalcitrant doit se rendre en Israël pour une affaire familiale. L’occasion est rare, mais précieuse. Une action concertée est lancée, et le message est clair : s’il pose le pied en Israël sans avoir donné le guet, il risque de faire face à la rigueur de la loi. Car contrairement à d’autres juridictions, Israël dispose aujourd’hui de moyens concrets pour contraindre les maris récalcitrants, y compris des sanctions judiciaires, des restrictions de liberté de mouvement, et dans certains cas, des peines de prison.

Il semble que le message soit bien passé. Très rapidement – en quelques jours à peine – le mari contacte le tribunal rabbinique aux États-Unis. Il veut donner le guet. « En urgence » dit-il.

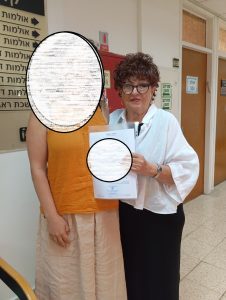

Et c’est ainsi qu’Amalia a été libérée.

Ce cas, spectaculaire dans sa rapidité, illustre une réalité trop souvent ignorée : les lois israéliennes adoptées ces dernières années pour lutter contre les refus de guet ne s’arrêtent pas aux frontières de l’État. Elles peuvent, dans certains cas, être mobilisées pour sauver des femmes même en diaspora, à condition de savoir les utiliser avec stratégie, persévérance et détermination.

C’est aussi une leçon pour les institutions religieuses de par le monde : là où le dialogue échoue, la loi doit intervenir. Il ne s’agit pas d’imposer, mais de rétablir une justice élémentaire. Le refus de guet n’est pas seulement une affaire de halakha. C’est une violence. Une forme d’emprisonnement. Un abus de pouvoir.

À travers ce cas, c’est un message d’espoir qui est envoyé à toutes celles encore piégées dans ce labyrinthe juridique et religieux. Et un rappel puissant que la solidarité, la vigilance et une législation audacieuse peuvent faire toute la différence.